La storia della Pro Vercelli

di Alex Tacchini

17 Marzo 2023 11:57

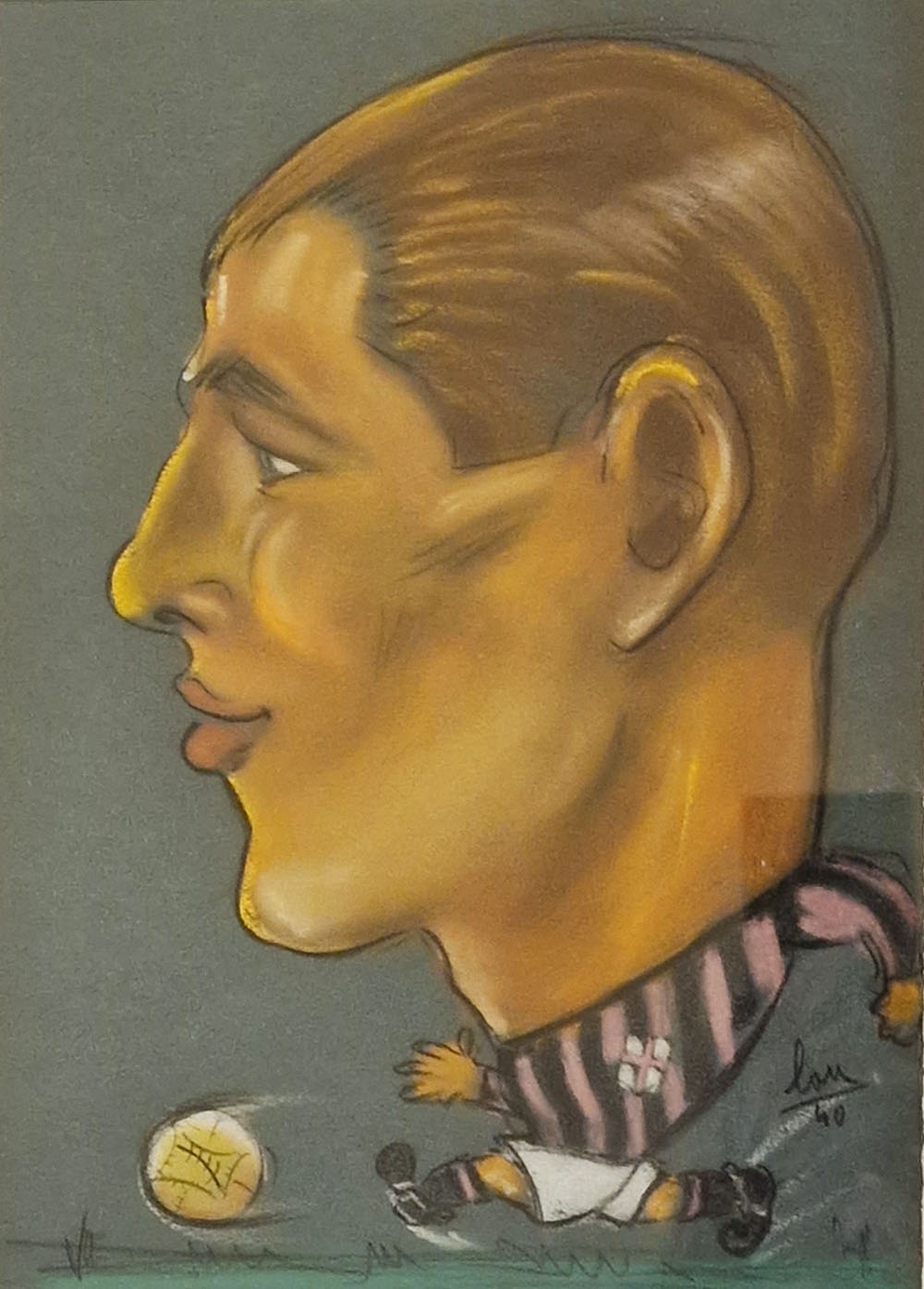

Biraghi con la maglia del Padova (Foto: cortesia Grande Album della Pro Vercelli)

La stagione sportiva 1939-40 è quella del debutto in Italia della numerazione delle maglie dei calciatori: ideati negli anni '20 in Inghilterra, “the numbers” fecero la loro prima comparsa in Italia per la prima volta in Serie A il 18 settembre 1939.

Cosa davvero non banale per allora, che per distinguere i giocatori, una squadra titolare dovesse indossare maglie con numeri da 1 a 11, con i sostituti che avevano anche un numero dal 12 in poi. Così, a quel numero quasi sempre corrisponderà un ruolo preciso, in genere così: 1 portiere, 2 terzino destro, 3 terzino sinistro, 4 mediano, 5 stopper, 6 libero (ruolo che stava per nascere, o – ancor meglio – essere codificato), 7 ala destra, 8 mezz'ala destra, 9 centravanti, 10 mezz'ala sinistra, 11 ala sinistra, 12 secondo portiere. All’ala del Milano ex Pro Giovanni (ma per tutti Carlo) Biraghi toccherà la n. 11, “purissima ala sinistra vercellese”, ormai un marchio di fabbrica, la provenienza eusebiana, nel perfetto solco dei Rampini, Piccaluga e dei Ferraris II. E pensare che nello stesso periodo, Biraghi aveva sempre continuato a lavorare per le Acciaierie Falck di Sesto San Giovanni (a due passi dallo stadio “Breda”, dove la Pro Vercelli ha recentemente impattato per 2-2 con la Pro Sesto). Un mestiere estenuante, avendo ogni giorno a che fare con dei tondini di ferro incandescenti: lui li rispettava e li domava, spaccandoli con una mazza da 5 kg. Una volta finito il lavoro, eccolo sfrecciare subito in bici da Sesto a San Siro a fare allenamento, in quello stadio a cui si ispirò nel 1931 il progettista del “suo” Robbiano. Un po’ come i giocatori della Pro, quando ai primi anni del secolo, andavano a Casteggio su due ruote. E pensare che prima della chiamata del Milan, ci fu anche un provino all’Inter, dove Biraghi non fu preso “perché era troppo mingherlino”.

«La verità - spiega il nipote Enrico - è che ai quei tempi non è che si mangiasse poi così tanto!». L’avventura in rossonero (in cui, tra gli altri, militano anche l’ex Pro Teresio Traversa ed il futuro “grande granata” Ezio Loik) è un sogno, ma dura solo una stagione. Carlo vi debutta in A il 24 settembre 1939 (Milano-Fiorentina 3-1), mentre il commiato è datato 2 giugno 1940: Modena-Milano 2-2, per un totale di 16 gare ufficiali (14 di campionato, 2 di Coppa Italia). In mezzo, una orgogliosa rete segnata alla 13ª giornata, il giorno di San Silvestro (31 dicembre 1939) al 49’, che vale il momentaneo 2-0 di Milano-Roma (finale 3-0). Durante un match a Bari, Biraghi si infortuna al ginocchio: gli era entrato un chiodo del tacchetto dello scarpino nell’articolazione. Seguirono dolorosi drenaggi, con un rudimentale e dolorosissimo “imbutino appuntito” che gli causerà per sempre una enorme cicatrice (e gli costerà l’assenza per buona parte della stagione). «Quando fu portato via dall’ambulanza – a narrare è sempre il nipote Enrico – aveva ancora nel buco il tacchetto ed il gesso del campo, perché era pure caduto sulla riga del fallo laterale». «Mio nonno era il mio mito», prosegue Enrico: «Una volta, nel derby, mi raccontò di quando un avversario, per fermarlo in una sua incursione sulla fascia, fu costretto ad un’entrata in gamba tesa così violenta sul petto, che gli procurò un’enorme ferita dalla spalla sinistra sino all’anca destra». «Uno strappo… stile bandoliera, tipo Carabinieri», mi raccontava quando lui nipotino, era col nonno-campione al mare, negli Anni ’70 ai Bagni Rosita di Spotorno: «E mi ricordo che a 72 anni aveva ancora i pettorali scolpiti tipo tartaruga!».

Sarà anche per questi infortuni che per il 1940-41 i rossoneri meneghini decidono di cederlo al Padova, sollecitato da un certo Nereo Rocco, uno che ci sapeva vedere lungo: «Carlo, dai, vieni al Padova: sai perché? …Perché sei l’unico che sa crossare coi due piedi» (e con Carlo che torna con la memoria ai preziosi insegnamenti del suo primo tecnico Cesare alla Vis Nova). Con i patavini nel biennio 1940-42 Biraghi è protagonista. Gioca in B 56 partite, segnando 15 gol, tra cui una anche alla Pro Vercelli (Padova -Pro Vercelli 4-1, all’ultima di campionato, giovedì 12 giugno 1941, con i Leoni di Afro De Pietri mestamente già retrocessi). Come dire: più di una rete ogni 4 gare, laddove Rocco (nello stesso biennio) ne gioca 47, segnandone 14. Al “Silvio Appiani” (stadio che ricorda invece quello di Vercelli degli Anni ‘20, prima del “Robbiano”), i suoi tecnici si chiamano Stanislao Klein (ungherese) il primo anno (5° posto), per poi ritrovare mister József Bánás nel 41-42 (4° posto in B). Poi, la guerra fermerà tutto. Carlo torna a Vercelli, dalla sua Elda e dal suo piccolo Claudio. Mesi terribili, dove ogni alba la vita correva sul filo di una morte per tutti ipotizzabile e preventivabile così, all’improvviso. Tra una chiamata alle armi della Rsi o dei Partigiani, così come da una bomba alleata o dalla mira impazzita della vendetta di un cecchino.

Ed è lì che proprio il calcio salverà per ben due volte Biraghi. La prima è a due passi dal Caffè Beccuti (nella sua sede mitica, fumosa, “biliardosa” e originaria, a metà di corso Libertà, davanti al cinema Corso, dove ora sorge una profumeria). Carlo sta uscendo tranquillo dal bar, quando all’improvviso ecco una retata di rumorosi camion tedeschi, che cercano atrocemente tra la popolazione per catalogare i giovani italiani del Nord tra “volontari” o “disertori”. Ad un tratto, dal bar, un avventore, sicuramente un tifoso della Pro Vercelli, probabilmente facente parte della milizia che a quei tempi governava Vercelli (Vercelli come podestà aveva Mario Busca, che curiosamente dopo la guerra collaborò con la Settimana Enigmistica quale autore di rebus, con lo pseudonimo "Mario da Casto", ndr), urla ai militari germanici: «…Nein, nein warte! No, no aspetta: lui è un calciatore e pure famoso! Er ist Fussballer und auch berühmt!». Così, i militari, evidentemente già allora rispettosi dei praticanti muscolosi e aitanti vip di una disciplina sportiva, lo fanno scendere (a venire in mente, sono le immagini del film capolavoro Olympia, firmate dalla regista amante del fuhrer Leni Riefenstahl, per tramandare i Giochi di Berlino del ’36: sì, quelli del portiere pisano Vannucci). Qualche mese dopo, ecco un’altra vigliacca perquisizione, con le truppe germaniche, se possibile, ancora più incattivite. Stavolta Carlo è appena tornato da un allenamento in via Massaua insieme all’amico Silvio Piola, che in quel periodo gioca nel Fiat Torino. Lo intercettano e immediatamente lo mettono su un torpedone di nazisti. Carlo anche stavolta non apre bocca. Capelli all’indietro con brillantina e naso greco comunque affascinante che tutto può nascondere meno che una istintiva insolenza, unita ad un disprezzo subliminale. Memore glaciale dell’esperienza precedente - algido come l’iceberg che squartò il Titanic – Carlo apre il suo borsone, mostrando al tedesco la divisa della Pro (si allenava con quella), con gli scarpini da calcio sporchi di fango e le calze che un po’… puzzano. E, subito la SS: «Scheisse, was für ein Geruch! Schliessen..schliessen und sofort absteigen, du bringst uns um: weg, schnell!» («…Merda, ma che odore! Chiudi…chiudi e scendi subito da qui, che così ci fai morire: vai pure via, veloce!»). Carlo Biraghi, che si spegnerà a Vercelli il 6 ottobre 1995, nella stagione di Serie C 1950-51 sarebbe poi tornato, per poco, a giocare in Serie C a Mortara. Per lui ormai 38enne, che aveva solcato l’erba dei migliori stadi d’Italia e passato la palla ad attaccanti da sogno, il richiamo di quel pallone - che gli aveva pure salvato la vita - fu troppo forte per dire di no agli amici e appassionati di calcio lomellini.

Continua sul numero de La Sesia in edicola venerdì 17 marzo

Copyright © 2020 FONDAZIONE LA SESIA via Quintino Sella 30, 13100 Vercelli Reg. Imprese VC C.F. 00146700026 - P.IVA IT 00146700026 - R.E.A. VC44243

Powered by Miles 33

Commenti

Condividi le tue opinioni su La Sesia