I 130 anni della Pro Vercelli

di Alex Tacchini

29 Dicembre 2022 11:33

Francesco Porzio: busto di Antonio Borgogna, Museo Borgogna

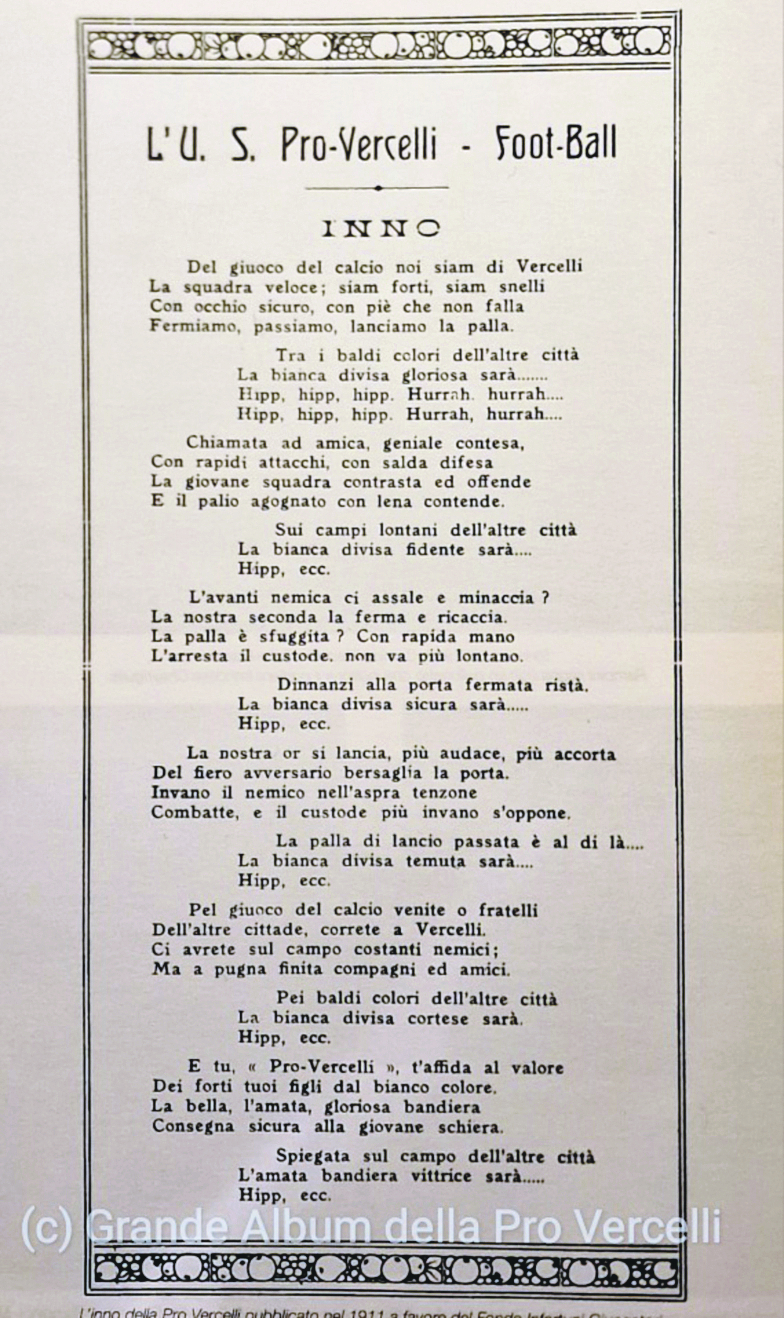

“…Del giuoco del calcio noi siam di Vercelli, la squadra veloce, siam forti, siam snelli/ con occhio sicuro, con piè che non falla, fermiamo, passiamo, lanciamo la palla/ tra i baldi colori dell’altre città, la bianca divisa gloriosa sarà: Hipp… hipp… hurrà… hurrà!...”: sono questi i sontuosi e orgogliosi versi della parte iniziale del primo ufficiale “Inno della Pro Vercelli Foot-Ball”, il cui testo fu generosamente pubblicato e devoluto dal club del presidente Luigi Bozino nel 1911 a favore del “Fondo Giocatori Infortuni” e che però contiene nella parte della sua realizzazione musicale, più di un segreto, sinora noto a pochi.

Chi lo conosce e lo ha nelle orecchie, può infatti averlo fatto solo perché in possesso di un disco a 45 giri (ormai quasi introvabile): copertina azzurra, stemma della Pro coi sette scudetti a destra in basso, Leone Eusebio anche se, ufficialmente, non si chiama ancora così, di colore verde (!) e stilizzato sulla sinistra, che a mo’ di fumetto sogna un giocatore (chiaramente Silvio Piola) in rovesciata. Sul retro, la canzone più bella che Vercelli abbia mai avuto: “Na sera a la stasion”, da un’idea di Pino De Maria, eseguita dai Celti. Il tifoso che si ricorda di questo vinile di culto, uscito verso la fine degli Anni ‘70, avrà sicuramente accompagnato nella propria mente il testo di inizio ‘900 con le note di questo mitico, epico, serio, sontuoso componimento in versi, che pare proprio essere figlio dei suoi tempi.

Pare, infatti. Ed ora proveremo a scoprire insieme il perché.

Partiamo dal testo: siamo al tramonto della Belle Èpoque e della corrente del Liberty (Art Nouveau), con Giovanni Giolitti quale presidente del Consiglio del Regno d’Italia, impegnato in quei giorni nei frenetici e segreti preparativi strategico-militari per la guerra contro l'Impero Ottomano (29 settembre 1911-18 ottobre 1912), conflitto che porterà l’Italia a conquistare in poco più di un anno le regioni nordafricane libiche della Tripolitania e della Cirenaica (oltre alle isole del Dodecaneso nel Mar Egeo) e a cui prenderà parte – nel ruolo di medico militare – un certo dottor Marcello Bertinetti. Proprio lui, il fondatore della Sezione Calcio della Pro, unico atleta al mondo ad aver vinto uno scudetto nel calcio e una medaglia d’argento alle Olimpiadi nella sciabola a squadre (insieme ai compagni di squadra Riccardo Nowak, Alessandro Pirzio Biroli, Abelardo Olivier e Sante Ceccherini) a poche settimane di distanza (Milano, 3 maggio 1908; Londra, 24 luglio 1908).

E ancora: il ‘Manifesto Futurista’ di Filippo Tommaso Marinetti era stato pubblicato poco meno di due anni prima (su La Tavola Rotonda di Napoli, la Gazzetta dell'Emilia di Bologna, la Gazzetta di Mantova e L'Arena di Verona e due settimane dopo sul quotidiano francese Le Figaro, il 20 febbraio 1909). Il Titanic sarebbe invece affondato l’anno dopo, nelle prime ore del 15 aprile 1912. A Vercelli, il sindaco era Oreste Bacolla (1909-1912), passato alla storia della nostra città per aver commissionato allo scultore Francesco Porzio nel 1909 il busto-monumento di bronzo del fondatore Antonio Borgogna, di fronte all’omonimo museo, dopo aver intitolato la via a suo nome. L’opera, originariamente posta di fronte alla porta di ingresso di quella che è attualmente la seconda Pinacoteca del Piemonte (come qualità delle opere esposte e conservate), sarà in seguito spostata a sinistra e ruotata di 45°. Il monumento fu commissionato a tre anni dalla morte dello stesso Borgogna e inaugurato il 15 agosto del 1910.

Inquadrato il contesto storico, possiamo tornare alla genesi del “nostro” inno della Pro. Tra l’epico, il drammatico e il serioso, questa canzone e queste liriche sono probabilmente state tra le ultime opere d’arte oggetto di amore e di attenzione dal giovane Marcello (tanto da conservarne una copia nel taschino) prima di imbarcarsi per la guerra (che tanto lo segnerà sul piano umano, ma anche sportivo: privandolo ad esempio della sicura – e probabilmente “medagliata” - partecipazione ai Giochi Olimpici di Stoccolma 1912). Quasi un inno di combattimento, appunto, dove le povere vittime erano gli avversari di quegli 11 indomiti e inscalfibili Leoni dalla casacca candida (divise della Sezione Scherma comprese), che – al momento della composizione del motivo – erano già state capaci di mettersi in bacheca tre scudetti (e successivamente altri quattro) nelle ultime quattro edizioni del campionato di calcio di Massima Serie, allora denominato di “Prima Categoria” e quindi dominatori assoluti, rispettati e riconosciuti.

Ma chi furono gli autori dei versi di quello che si può a tutti gli effetti considerare un piccolo grande capolavoro nel suo genere? Sono due vercellesi doc, entrambi di livello: il primo è l’ingegner Ettore Ara (1853-1927), tra i principali poeti dialettali vercellesi, nipote di Demetrio Ara, già sindaco di Vercelli dal 1877 al 1878 e dal 1878 al 1890 (con la breve parentesi di Ferrero quale facente funzioni), nonché padre orgoglioso del grande centre-half della Pro e della Nazionale Guido Ara, vincitore di 6 scudetti (come giocatore), più uno come giocatore-allenatore e uno come trainer della Pro, per diventare poi uno dei tecnici più apprezzati in Serie A, tra gli Anni ‘30 e ’40 del secolo scorso.....

La prossima puntata sul numero de La Sesia in edicola venerdì 30 dicembre

Copyright © 2020 FONDAZIONE LA SESIA via Quintino Sella 30, 13100 Vercelli Reg. Imprese VC C.F. 00146700026 - P.IVA IT 00146700026 - R.E.A. VC44243

Powered by Miles 33

Commenti

Condividi le tue opinioni su La Sesia